城安應急

URBAN SECURITY EMERGENCY

業務需求

橫向痛點

黨的二十大報告明確指出:

提高公共安全治理水平;堅持安全第一、預防為主;建立大安全大應急框架,完善公共安全體系,推動公共安全治理模式向事前預防轉型;提高防災減災救災和重大突發公共事件處置保障能力,加強國家區域應急力量建設。

(一)應急管理組織制度不夠完善

公共安全風險管理的主體是政府,責任主體也是政府,但是在突發事件發生後,很多時候由於突發事件應急是多部門聯動,處理的結果如何,怎麼明確界定責任的組織制度尚不成熟。

(二)風險管理信息保障系統落後

應急平臺信息溝通不暢。突發事件應急平臺聯通各個部門,其中的人力、財力、物力分佈在不同的部門之中,各部門有職責重複分配的現象發生,缺少良好的協調性。信息堆積和失真現象。現有公共安全風險管理模式滯後,整個應急平臺管理過程複雜,信息不斷堆積,無法有效剔除無效信息,嚴重干擾了管理過程。基礎設施和信息技術不配套。物聯網技術缺乏自主技術創新,難以做出快速準確的應急響應,城市物聯網停留在感知層,無法滿足智慧城市應急管理的發展需求。

(三)應急信息融合溝通能力欠佳

主要表現為信息割裂;應急信息整合調度不足;實時監測數據得不到及時分析處理;與其他機構信息聯動不及時等問題,尤其是基層應急管理部門還沒有形成整體統一的跨部門、跨行業、跨區域應急通信組織體系。

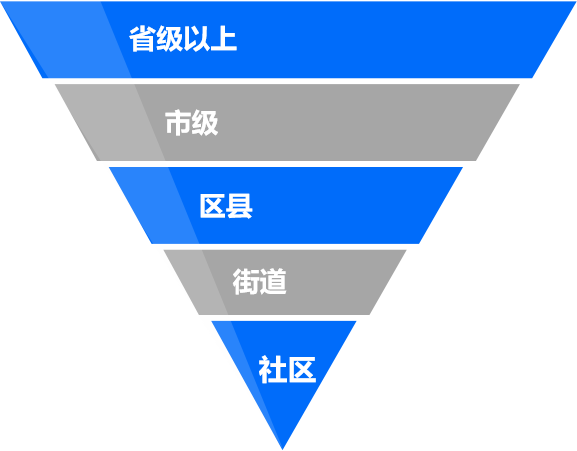

縱向痛點

以基層安全打通“最後一公里”

基層治,則天下安。

《“十四五”國家安全生產規劃》指出:

鼓勵各地根據實際情況探索創新安全生產監管體制;指導鄉鎮、街道、功能區建立健全安全生產預防控制體系;優化安全生產監管力量配置,實施基層安全生產網格化監管;推動安全生產監管服務向小微企業和農村地區延伸。

國務院安委會辦公室關於加強基層安全生產網格化監管工作的指導意見:

實施基層安全生產網格化監管,使安全生產監管體系延伸到最基層,協助打通安全生產監管“最後一公里”,是新形勢下創新安全生產監管模式、增強安全生產監管效能的迫切要求,對於緩解基層安全生產監管任務和監管力量之間的突出矛盾,提升全社會安全生產綜合治理能力,構建全覆蓋、齊抓共管的安全生產監管工作格局意義重大。

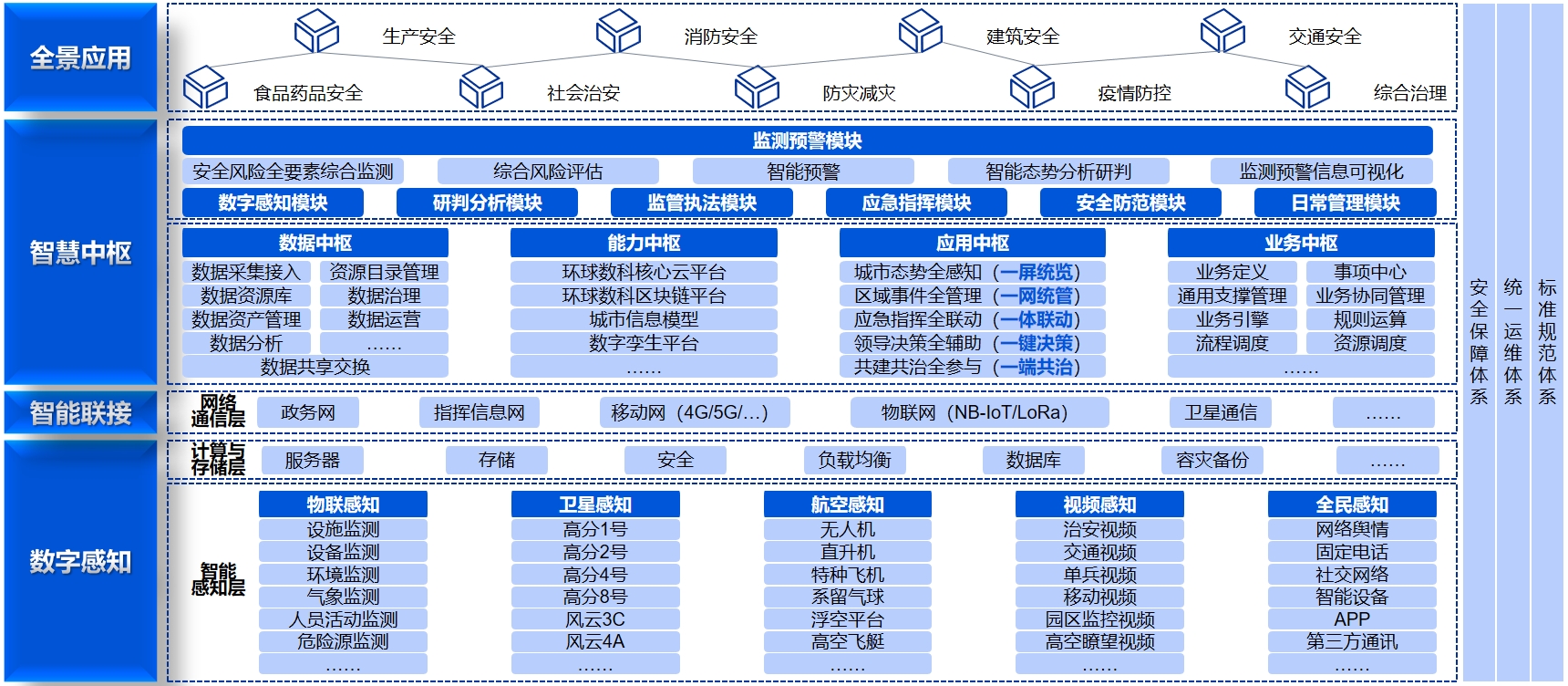

整體架構

依託“數字感知 - 智能聯接 - 智慧中樞 - 全景應用”技術架構,打造全場景業務應用體系,支撐智慧城市全週期安全發展,創建區域安全發展範例。